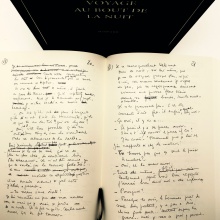

Chapitre I

À l’époque où je vadrouillais les rues en chien errant

Grand-mère était assise sur le divan dans le salon à côté de la table que j’avais quittée il y a trois heures maintenant. Elle était encore dans sa tenue blanche avec un paletot en cachemire rose pâle par-dessus les épaules, en train de feuilleter un album de photos de famille. La tête penchée vers le sol, elle avait l’air à la fois triste et joyeuse en revoyant ces visages qu’elle avait oubliés et qu’elle oublierait de nouveau quelques jours plus tard. Du bout de ses doigts fins et minces, elle tournait les pages. De différentes photographies défilaient sous ses yeux. Les unes étaient de vieux sépia, prises dans les années quarante, les autres étaient numériques. Chacune d’elles témoigne d’une ère révolue, d’un moment figé dans le temps, de quelque connaissance passagère oubliée depuis plusieurs décennies, d’une jeune bien-aimée morte dans la fleur de l’âge. Elle s’attardait sur une photo, puis reprenait, passant sa vie en revue ainsi avec la maladresse d’une horloge hors rythme. Il était près de deux heures de l’après-midi.

- Bon sang ! qu’est-ce qui t’est arrivé ? s’exclama-t-elle, en me voyant poudré de la tête au pied de la terre rouge.

- Ah ! Ce n’est rien. Je suis juste tombé dans une fosse de terre rouge. Je ferai attention la prochaine fois. Tiens ! Comme elles sont jolies, ces photos ! Je ne me suis jamais vu si petit. Pourquoi ni toi ni maman ne me les avez jamais montrées ?

- Eh ben, d’habitude, avec tes études qui prennent tout ton temps, tu ne te donnes jamais le temps de prendre du recul pour voir ce que ta famille t’a légué et la personne que tu es devenue aujourd’hui grâce à elle.

Elle marqua une pause, ou bien était-ce de l’hésitation que je ressentais dans le silence, puis reprit lentement : est-ce que tu ne veux pas venir t’installer à côté de moi ?

Alors, elle reprit depuis le début. Sur la première page de l’album, deux portraits en noir et blanc, côte à côte, pris et développés séparément, l’un de ma grand-mère, l’autre de mon grand-père. Grand-mère dans une robe au col v, la peau ferme et lisse, rouge à lèvres appliqué, et coiffée suivant la mode des années cinquante ; grand-père dans son costume noir fait sur mesure, portant des lunettes à monture noire, cravaté, très classe. Chacun portait son regard vers l’avant, en sorte d’éviter une confrontation directe avec l’objectif, les yeux rivés sur une cible inconnue, au-delà du cadrage.

En tournant la page, leur vie de jeune couple amoureux s’esquisse. Quelques-unes des photos avaient été prises en Angleterre, lors de ces rares jours d’été ensoleillés où tout le monde sortait prendre un bain de soleil. Des photos d’excursions dans la contrée anglaise, tous deux allongés sur la couverture pique-nique, sous le parasol agité de grands vents, leur décapotable rouge en fond d’image. En parcourant de photo en photo de mon regard fasciné, j’eus comme une révélation : la vie de ces gens liés à moi dans le sang et dans l’histoire m’était si peu connue. Avant ma naissance, à une époque où, comme aimait si bien plaisanter ma mère, je vadrouillais encore les rues en chien errant quelque part dans le monde, ils étaient déjà là, vivant leur vies sans moi. Je voyais les traits qui vieillissent au fil des pages, mais en deçà de leurs apparences mûrissantes qui abritent leurs âmes, ils étaient des gens inconnus d’un autre temps, déjà morts, et puis, réincarnés, devenus frêles et las de ce monde. J’aurais tout donné pour les connaître en ces temps lointains.

En passant à la page suivante, je fus attiré par une photo en noir et blanc. C’était grand-mère, assise à la table de maquillage, combiné à l’oreille, dans sa robe de soir veloutée, souriant de son sourire coquine que je n’avais jamais encore vu sur ses lèvres. Les bras de grand-père lui serrent autour de la taille, la tête reposée contre son épaule, lui aussi souriant, de son sourire doux de l’homme le plus heureux du monde. Que sais-je vraiment de leurs vies ?

Ce que je pouvais prétendre savoir de ma grand-mère, c’était qu’elle était suisse allemande, née dans un somnolent petit village qui s’appelle Salgesch, dans le canton de Valais ; qu’à l’âge de dix-neuf ans, pendant qu’elle était à Londres pour ses études de littérature anglaise, elle avait rencontré mon futur grand-père. C’était un grand gaillard dégingandé de cinq ans de plus qu’elle, à la teinte brune et aux cheveux noirs, car il était asiatique. Quant à sa nationalité, il était thaïlandais, issue d’une famille aisée ; mais personne n’y voyait aucune information pertinente. Il était asiatique. Un point, c’ est tout. À la première vue de ce garçon toujours impeccablement vêtu de costume croisé de gentleman occidental dans sa peau brunâtre d’asiatique, on frissonnait de mépris raciste.

Grand-père ne cessait de faire la cour à grand-mère, cette femme issue d’une bonne famille, catholique et conservatrice. Jamais elle n’avait rêvé d’avoir affaire à un asiatique, cet « autre ». Mais il avait de l’argent, aimait faire des gestes grandioses, doté surtout d’un sens de l’humour légendaire. Une fois, ma mère m’a raconté que grand-père avait invité grand-mère à passer des vacances avec lui à Rom. Elle avait refusé d’emblée, lui persistait.

- Pourquoi me refusez-vous ce bonheur, nom de Dieu ? demanda-t-il.

- Parce que je ne vous aime pas. À moins que vous ne puissiez m’accorder une audience avec le pape, je n’y vais pas, moi ! D’ailleurs, jamais on ne me laisserait coucher dans la même chambre que vous.

- Mais alors, où préféreriez-vous vous coucher ?

- Bah, dans une chambre uniquement pour femmes.

- Alors, on est deux dans ce cas !

Aussitôt ces mots prononcés, elle sut que ce serait avec lui qu’elle passerait ce qu’il lui restait de sa vie. Ils se mirent alors en couple. On raconte aussi que grand-père retournait rendre visite à sa mère en Thaïlande à la fin de chaque année universitaire, sauf que cette fois-ci, lorsqu’il voulut l’emmener avec lui, grand-mère refusa obstinément. Elle était sans doute effrayée à l’idée de faire un voyage d’un mois en bateau pour être ensuite obligée d’être présentée à la mère. Une fois en Thaïlande, grand-père, qui possédait une demeure au bord de la mer, eut l’idée de lui voler le cœur de loin. Alors, à la plage, où il faisait ses promenades, seul, songeant toujours à elle, dans la pénombre du soir estival il s’accroupit et prit du sable qu’on ne trouve aussi fin et doux qu’en Thaïlande, d’une blancheur rosâtre au soleil du soir, et qu’il laissa ensuite glisser dans un sachet transparent. Il le lui envoya en Angleterre, avec une note : « Si vous ne croyez pas de vos yeux ni au toucher que ce sable puisse être aussi fin, je vous lance ce défi : venez ici ! ». Il réussit. Elle fit ce voyage. Elle vint, en faisant une fugue, malgré la volonté de sa famille et leurs menaces de déshéritement. Dès lors, elle ne repartit plus jamais d’ici.

Grand-père est mort il y a deux ans, le 25 janvier 2011, le lendemain de mon anniversaire. À cette époque, j’étais en première année de licence à Paris. Je me souviens toujours d’avoir appris cette nouvelle via Facebook. J’ai trouvé indigne qu’on dédie à ce grand homme un statut exprimant ses condoléances, précisément dans cet espace pestilentiel où un bon à rien pourrait publier une photo de chaussettes neuves qu’il vient d’acheter. Une partie de grand-mère mourut avec lui ce jour-là. Je n’étais pas là à en être témoin, bien entendu. Mais lorsque, deux ans plus tard, je suis rentré en Thaïlande, ayant arrêté mes études suite à une poussée de déprime inexplicable, je l’ai vue changée en vielle femme amère et défraîchie. Certes, elle a toujours ses trois enfants, dont ma mère, la fille aînée, puis mon oncle et ma tante. Mais ils ont leurs vies à eux et des enfants à s’occuper.

Ainsi passions-nous des heures là, tous deux, assis sur le divan, l’album posé sur les genoux, à regarder les photos qui, au fil des pages, se rapprochaient et s’actualisaient de plus en plus du moment présent. Je voyais ma mère en petite gamine tenant la main de grand-mère au zoo ; soufflant les bougies du gâteau de son dixième anniversaire ; puis, à la remise de diplôme de mon oncle, devenue déjà une belle jeune femme métisse ; à ses noces, coiffée d’une couronne de jasmin liée à celle de mon père par un cordon, tous deux agenouillés devant un bonze en robe orange safran ; puis, au lit lors de l’accouchement de mon grand frère ; ensuite, moi, aux premiers moments de ma venue au monde, emmitouflé dans une petite couverture bleue sanitaire, les yeux toujours glauques et trempés dans la liquide amniotique. L’album de photo se termina avec cette photo. Il était presque quatre heures du soir.

Mais nous ne bougions pas de là. Comme au bout de quelque beau film qu’on venait de voir et devant lequel on restait assis, les yeux toujours fixés sur l’écran, le regard passant droit à travers le générique déroulant à la fin qu’on ne regardait pas en vérité, nous contemplions nos vies tout un chacun. Néanmoins, contrairement aux films, nos vies ne s’achevaient pas encore. Même lorsque tout serait fini, et que le moment transitoire serait passé où, entre la vie et la mort, nos vies aboutiraient à une liste des gens qui en avaient fait partie, comme le générique, que sait-on réellement de ce qui nous attend au-delà de la conscience terrestre ? Rien du tout. Même après le générique, l’écran devient noir. Peut-être est-ce cela qui nous attend. Rien du tout.

–C.S.