– Cet article est dédié à ma professeure et auteure de 75, Dr. Anna-Louise Milne.

Fête ambulante ; batteur de mesure ; capitale du XIXe siècle ; tiroir à sentiments. Paris – comment la définir, comment l’appréhender ? Commençons par ce qu’il y a de plus évident, de plus commun, de plus saillant. Décryptage sur la Tour Eiffel.

Il n’est pas question de sa présence époustouflante au moment où les yeux se posent sur la Tour Eiffel pour la première fois. Aujourd’hui, comme jadis, la Tour Eiffel continue à captiver l’imaginaire humain. Mais il ne serait pas exact de dire qu’aujourd’hui, la Tour nous fait le même effet qu’au moment de son dévoilement au public en 1889. Car la culture de masse dans laquelle nous vivons actuellement tend à banaliser la Tour, tant par le niveau inédit de commercialisation que par la technologie actuelle permettant de construire encore plus grand. Alors, si nous avons réussi à nous habituer à sa masse et à ses proportions extraordinaires, nous n’avons pas pour autant réussi à la considérer comme « toute naturelle ». Si, par « toute naturelle », nous entendons que la Tour soit devenue l’icône indisputable de Paris, de toutes les choses françaises, et que ce soit impensable de la démonter car elle fait partie de l’identité nationale française, nous aurions en effet réussi. Mais à quel prix ?

Car, à l’origine, la Tour Eiffel ne symbolisait pas la France, mais l’idéal du progrès social et industriel. Comment expliquer cette mutation symbolique ? Peut-elle être attribuée à une mutation au sein de la société même ? Ou à l’impact que la Tour a eu dans le paysage parisien ? Quand il s’agit d’expliquer une vision de l’avenir, il y a toujours un avant (ce qu’on vise à atteindre) et un après (ce qu’on a atteint finalement). Entre ces deux phases se trouve le processus de mutation, qui fera l’objet de cet article. Afin de cerner cette mutation à la fois symbolique et sociale, il faudra une comparaison rigoureuse entre la vision avant-gardiste de la Belle Époque et l’attitude passéiste du moment présent. Ensuite, nous tâcherons d’attribuer ce décalage à une cause, en passant par une analyse de la notion de communauté envisagée par la Troisième République au début et comment celle-ci s’enchaîne au concept de lieu de mémoire de Pierre Nora.

En 1889, la France était à l’apogée de la révolution industrielle. Qu’elle coïncidait avec le centenaire de la Révolution Française était alors vue comme un résultat direct de la démocratie libérale, le moment où «le travail d’homme et l’imagination furent libérés des chaînes d’une société fondée sur les classes juridiquement privilégiées[1] ». Inversement, cette « révolution industrielle, en ayant lieu à peine après la révolution sociale, avait compliqué des changements sociaux sans fin[2] ». Premièrement, la technologie rendait la vie plus facile, mais elle était également à l’origine d’une division sociale issue de la naissance de la bourgeoisie industrielle. Celle-ci rivalisait avec les artisans traditionnels, engendrant l’antagonisme des classes et une « revigoration d’élitisme au sein de la société française que la Révolution de 1789 avait cherchée à éliminer[3] ». Deuxièmement, la division du travail avait créé l’aliénation psychologique car les hommes étaient désormais réduits à des tâches répétitives des machines. Or, la Tour Eiffel, avec « sa flèche immense, en s’enfonçant dans les nuages…paraissait l’image du progrès tel que nous le concevons aujourd’hui : spirale démesurée où l’humanité gravite dans cette ascension éternelle[4] ». Cette « ascension éternelle » que la Tour représentait manifestement était, d’une certaine manière, une propagande de génie car « il n’est à peu près aucun regard parisien qu’elle ne touche à un certain moment de la journée[5] ». Ce rappel constant de l’esprit républicain renforçait cet idéal du progrès même si le poids du progrès industriel se faisait déjà sentir à cette époque-là. La Tour représentait alors une sorte d’optimisme qui n’était propre qu’à la Belle Epoque mais qui, en fin de compte, ne correspondait à aucune réalité sociale. En effet, Levin affirme :

Dans la mesure où [la connaissance acquise à travers la construction de la Tour Eiffel] a été intégrée au développement des pratiques de construction moderne dans le monde industriel occidental tout entier, alors le dessein républicain, selon lequel la production industrielle pourrait être au service des gens ordinaires, se serait réalisé à la limite. Si, au contraire, on pouvait dire que les gens se faisaient contrôler et diviser les uns des autres par les bâtiments dans lesquels ils habitent et travaillent, alors cette connaissance aurait compromis la promesse de la vision du progrès[6].

Si les apports pratiques de cette vision du progrès sont finalement discutables, la promesse de cette vision même – le but qu’on visait à atteindre – est indispensable à la compréhension de ce qui était le plus cher chez les Français de la Belle Époque : la création d’une communauté et l’harmonie sociale, rendue possible par le travail collaboratif entre l’industrie et l’homme. Dans cette optique, le projet de la Tour n’était pas simplement un projet d’ingénierie architecturale, urbaine, et industrielle, mais aussi, sociale. La Tour avait pour but d’être « un endroit où les citoyens de la République et, en effet, du monde, pouvaient se rencontrer[7] ». La constitution même de la Tour, avec « ses innombrables petites pièces, chacune clairement articulée et composée de la même matière, chacune réduite à sa forme la plus efficace, l’une tissée dans l’autre[8] » était un paradigme d’une communauté en harmonie. Ce paradigme est-il toujours compatible avec la vision de l’avenir aujourd’hui ? Peut-on en dire autant de la « communauté » du XXIe siècle ?

Déjà le poème intitulé Zone[9] (1912) de Guillaume Apollinaire était annonciateur du « conflit interne de l’homme qui est fasciné par et optimiste d’un avenir moderniste, bien qu’aussi nostalgique du passé, et qui est mélancolique du temps qui passe[10] ». Face à cette dualité, ne sommes-nous pas obligés de remettre en question cette notion de progrès ? Qu’est-ce que le progrès au juste ? Se peut-il que le « progrès », tel que nous avons cru comprendre, ne soit rien d’autre que la progression du temps, car si nous sommes partagés entre une volonté de « progresser » et l’envie du passé, la seule certitude résiderait dans la mélancolie du temps qui passe.

Une des sources de cette mélancolie se traduit par la vaste campagne publicitaire lancée par Gustave Eiffel avant même l’achèvement de la Tour, présageant déjà l’arrivée de la société de consommation. « Brochures, articles, reproduction diverses se multiplient au point de lasser quelque peu l’observateur le plus bienveillant[11] ». Si s’habituer à la Tour est signe révélateur de la réalisation de cette vision de l’avenir, il faudrait bien ne pas confondre s’habituer avec banaliser. Car il semblerait que ce soit ce dernier qui définisse la vision du progrès de nos jours.

Un siècle plus tard, l’heure est à la « commerçabilité » des choses. La prolifération impressionnante de bibelots donne à quiconque le droit de reproduire, banaliser, et même acheter la Tour ; au point de s’inquiéter du fait que la vraie Tour pourrait tomber entre les mains des hommes d’affaires américains en 1998[12]. Inversement, la chanson d’Alain Souchon, « Foule sentimentale » (1993), parle de notre « soif d’idéal/Attiré par les étoiles, les voiles/Que les choses pas commerciales[13] ». Si l’on est à supposer que la démocratie libérale mène à une société de consommation, les consommateurs de cette société même rêvent toujours de cet idéal du progrès. Apollinaire a-t-il eu raison contre nous ? Ce prétendu « progrès » par rapport à la régression sociale font-ils partie d’un cycle naturel reposant sur les lois économiques et le temps qui passe ? Ou avons-nous encore à réaliser cette vision de l’avenir ?

Avant le début de la construction de la Tour en 1887, de nombreux artistes français éminents avaient signé une protestation en soutenant que « [les étrangers] auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes, le Paris de Puget, de Germain Pilon, de Jean Goujon…sera devenu le Paris de Monsieur Eiffel[14] ». Aujourd’hui, on ne pourrait s’empêcher de décrocher un sourire face à une déclaration aussi désuète. En effet, « loin de ridiculiser le ‘Paris des Gothiques sublimes’, loin d’abolir la mémoire des époques révolues, la Tour…permettait la contemplation tranquille des siècles[15] ». Si l’hypothèse selon laquelle la Tour Eiffel pourrait un jour devenir le symbole indisputable de Paris paraissait absurde à l’époque, elle est aujourd’hui chose admise. Comment la Tour a-t-elle subi cette mutation sociale pour devenir le symbole de Paris ?

Les tableaux du peintre cubiste Robert Delaunay, produits entre 1910 et 1925, ont joué un rôle important dans l’attribution d’une identité symbolique à la Tour ; non pas celle reflétant l’idéal du progrès promu par la démagogie républicaine au départ, mais celle qui reflète le potentiel symbolique propre à la Tour à travers l’abstraction. Ces tableaux sont révélateurs de la physionomie universellement reconnaissable de la Tour même à l’état morcelé[16]. En allant du mode représentatif (description précise du monde) à l’abstraction (représentation de l’imaginaire humain), « les combats de la pensée du XXe siècle proclament haut et fort cette rupture avec le XIXe et donc avec ceux qui décriaient avec force la modernité[17] ». La perte de confiance dans le progrès (suite à la Première Guerre mondiale) et la France républicaine obligeaient les gens qui en avaient « assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine[18] » à ne plus voir la Tour comme un monument historique quelconque à la France et à puiser dans l’imagination pour lui accorder son esthétique intemporelle. Ainsi la Tour devint-elle une icône patrimoniale qui « n’a pas d’âge [et qui] accomplit cette prouesse d’être comme un signe vide du temps[19] ».

Cependant, selon Barthes, cette mutation symbolique n’est due à aucune mutation sociale, ni à son impact dans le paysage parisien (du moins cet impact ne s’est pas produit tout de suite). Elle réside en ce que la Tour soit, ce qu’elle ait toujours été : « La Tour n’était rien d’autre qu’un objet de visite ; son vide même la désignait au symbole et le premier symbole qu’elle devait susciter, par une association logique, ne pouvait être que ce qui était ‘visité’ en même temps qu’elle, à savoir Paris : la Tour est devenue Paris par métonymie[20] ». Dans la même veine, la Tour est devenue symbole de l’urbanisme moderne car elle « permet de dépasser la sensation et de voir les choses dans leur structure[21] ». Contrairement à l’abstraction, la Tour « donne le monde à lire, et non seulement à percevoir[22] » ; ce qui mena à l’intellection du système de représentation des choses : une véritable rupture de paradigme. Contrairement aux questions posées au départ, cette transformation sociale affirmerait qu’elle-même est conséquence, non pas cause, de « l’audace créatrice[23] » de la Tour. Les fruits de cette transformation sociale porteront ensuite sur le paysage urbain moderne des grandes villes autour du monde. Celles-ci commencèrent à imiter Paris en faisant du planning qui « prend compte de la visualité, la visibilité et la circulation des objets comme images qui représenteraient en termes graphiquement simplifiés[24] ». Si l’idéal du progrès est à l’origine de la conception de la Tour, la Tour elle-même génère la ville. Alors, bien que la promesse de la vision du progrès ne fût pas tenue finalement, elle continue à exercer une influence importante sur l’héritage de la Tour, comme un sortilège indestructible. En effet, «même les gens deviennent membres de cette communauté élargie des individus qui ont visité la Tour et partagent la mémoire de cette expérience[25] ».

Quand bien même la communauté française aurait subi de nombreuses transformations sociales depuis 1889, la Tour Eiffel continue à créer de la communauté au XXIe siècle. Certes, les connotations de notre communauté mondiale sont bien différentes de l’harmonie sociale visée par la Troisième République. Henri Loyrette parle d’une Tour « républicaine, laïque et obligatoire[26] » : les trois piliers de la nation française. Elle est surtout obligatoire du fait de son omniprésence :

A l’heure où, écrivant ces lignes…elle est là, devant moi, découpée par ma fenêtre…me liant par-dessus Paris à tous ceux de mes amis dont je sais qu’ils la voient : nous formons tous avec elle une figure mouvante dont elle est le centre stable[27].

Si cette description est vraie de son impact dans le paysage parisien à l’époque, elle est aussi vraie de son impact dans le paysage mondial aujourd’hui. La Tour relie les gens, créant une communauté imaginée[28] dans laquelle chacun n’a jamais rencontré l’autre (c’est d’autant plus le cas à l’échelle globale), mais qui a pour chose commune les souvenirs de la Tour. Pourtant, la mémoire de la Tour aujourd’hui ne correspond plus à la vision de l’avenir qui l’avait mise au monde en 1889. Car la mémoire est « un lien vécu au présent éternel[29] », toujours évoluant dans un monde de grands changements. Il va de soi que les millions de touristes qui visitent la Tour chaque année, dont la plupart ne sont pas français, n’associeraient pas avec la Tour autant de sentiments républicains à l’origine de sa conception que la sensation de la voir de près, de la toucher, de la monter. Quant à la Tour, elle-même n’est pas non plus un sacré historique ; elle « n’est pas trace, souvenir, bref culture, mais plutôt consommation immédiate[30] ». Certes, la Tour est obligatoirement devenue un monument historique car « si [elle] représente un évènement quelconque, c’est celui de sa construction[31] ». Ainsi ne peut-on pas parler de la Tour comme étant un lieu de mémoire[32], puisque la mémoire de ce lieu n’est pas morte. La Tour est « ouverte à tous les temps, à toutes les images et à tous les sens, la métaphore sans frein[33] ».

Finalement, la Tour Eiffel a été témoin de maintes choses au cours de l’histoire, de sa conception en 1889 à nos jours. Au début, elle « avait tout pour diviser ; impie, républicaine, métallique…elle heurtait esthétiquement, politiquement, religieusement[34] ». Aujourd’hui elle est « symbole de la France dans le monde, vitrine de Paris[35] ». Dans la mesure où la vision de l’avenir que la Tour incarnait à l’origine est définie en termes de progrès technique et industriel, nous avons alors réussi à nous habituer à la dame de fer. Pourtant, en termes de progrès social, nous avons encore un long chemin à faire. L’évolution du symbole de la Tour sert de repères vers la réalisation de cette vision de l’avenir, mais ne peut être attribuée uniquement aux transformations sociales et à l’impact grandissant que la Tour a eu dans le paysage parisien et mondial.

Car la Tour Eiffel signifie un nombre infini de choses selon l’individu. « Elle n’a nulle autre fonction [que d’être un symbole]. Elle évoque tant de connotations symboliques puisqu’elle n’en sert de rien d’autre. La Tour est le symbole du symbole [36]». Nous la considérons toute naturelle aujourd’hui non pas parce qu’elle n’était pas à sa place avant. Plutôt, l’idée qu’elle soit naturelle a des connotations différentes pour chaque communauté qui est venue après.

···

— C.S.

Notes en bas

[1] Miriam R. Levin, ‘When the Eiffel Tower was new’ (University of Massachusetts Press, 1989), p.20

[2] Ibid., p.21-22

[3] Ibid., p.21

[4] Miriam R. Levin, ‘The Eiffel Tower Revisited’, The French Review, Vol.62, N°6 (May, 1989), p.1057

[5] Roland Barthes, ‘La Tour Eiffel’, ‘Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967’ (Seuil, 1989), p.533

[6] Miriam R. Levin, ‘When the Eiffel Tower was new’ (University of Massachusetts Press, 1989), p.38

[7] Miriam R. Levin, ‘The Eiffel Tower Revisited’, The French Review, Vol.62, N°6 (May, 1989), p.1061

[8] Ibid., p.1058

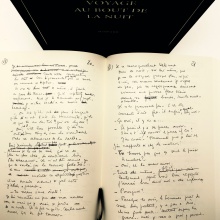

[9] Voir appendice A

[10] William Thompson, ‘The Symbol of Paris : Writing the Eiffel Tower’, The French Review, Vol.73, N°6 (May, 2000), p.1133

[11] Henri Loyrette, ‘La Tour Eiffel’, ‘Lieux de mémoire : Tome III : Les France’ (Gallimard, 1992), p.491-492

[12] Dans un article de juillet 1998 intitulé « Paris fears its famous tower could soon fly US flag » du journal The Guardian, on évoque la possibilité d’une prise de contrôle de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) par les américains suite à la privatisation de Crédit Foncier. Ce dernier était propriétaire de 70% de la SETE. Voir appendice B pour l’article complet.

[13] Voir appendice C pour les paroles complètes de cette chanson.

[14] Roland Barthes, ‘La Tour Eiffel’, ‘Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967’ (Seuil, 1989), p.531

[15] Henri Loyrette, ‘La Tour Eiffel’, ‘Les lieux de mémoire : Tome III : Les France’ (Gallimard, 1992), p.491

[16] Voir appendice D

[17] Boris Foucaud, ‘Tour Eiffel : Je t’aime moi non plus’, http://suite101.fr/article/tour-eiffel–je-taime-moi-non-plus-a26214#axzz2J7zStMuC, [consulté le 19 février 2013]

[18] Voir appendice A

[19] Roland Barthes, ‘La Tour Eiffel’, ‘Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967’ (Seuil, 1989), p.551

[20] Ibid., p.549-550

[21] Ibid., p.537

[22] Ibid.

[23] Ibid., p.546

[24] Vanessa Schwartz, ‘The Eiffel Tower’, http://journals.cambridge.org/fulltext_content/supplementary/Urban_Icons/atlas/content/eiffel_tower.htm, [consulté le 19 février 2013]

[25] Miriam R. Levin, ‘The Eiffel Tower Revisited’, The French Review, Vol.62, N°6 (May, 1989), p.1052-1053

[26] Henri Loyrette, ‘La Tour Eiffel’, ‘Les lieux de mémoire : Tome III : Les France’ (Gallimard, 1992), p.487

[27] Roland Barthes, ‘La Tour Eiffel’, ‘Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967’ (Seuil, 1989), p.533

[28] Selon son fondateur Benedict Anderson, une ‘communauté imaginée’ se compose de gens qui ne se connaissent pas mais qui éprouvent un fort sentiment d’appartenance à la communauté. De même, la Tour peut être perçue comme étant génératrice d’une communauté et d’une identité nationale française.

[29] Pierre Nora, ‘Les lieux de mémoire : Tome I : La République’ (Gallimard, 1984), p.XIX

[30] Roland Barthes, ‘La Tour Eiffel’, ‘Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967’ (Seuil, 1989), p.537

[31] William Thompson, ‘The Symbol of Paris : Writing the Eiffel Tower’, The French Review, Vol.73, N°6 (May, 2000), p.1138

[32] Selon Pierre Nora, l’idée de lieu de mémoire est devenue une nécessité historique aux années 1980, suite à la ‘mort de la mémoire’ : « on ne parle tant de mémoire que parce qu’il n’y en a plus ». Un lieu de mémoire est alors censé commémorer un événement historique définitivement passé (« Il y a des lieux de mémoire parce qu’il n’y a plus de milieux de mémoire »). Ceci ne s’applique bien évidemment pas à un monument toujours vivant comme la Tour Eiffel.

[33] Roland Barthes, ‘La Tour Eiffel’, ‘Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967’ (Seuil, 1989), p.554

[34] Henri Loyrette, ‘La Tour Eiffel’, ‘Les lieux de mémoire : Tome III : Les France’ (Gallimard, 1992), p.476

[35] Auteur : mairie de Paris, ‘Tout savoir sur la Tour Eiffel : La Tour en quelques chiffres’, http://www.tour-eiffel.fr/fr/tout-savoir-sur-la-tour-eiffel/la-tour-eiffel-en-chiffres.html, [consulté le 19 février 2013]

[36] William Thompson, ‘The Symbol of Paris : Writing the Eiffel Tower’, The French Review, Vol.73, N°6 (May, 2000), p.1138

Bibliographie

Auteur : mairie de Paris, Tout savoir sur la Tour Eiffel : La Tour en quelques chiffres, http://www.tour-eiffel.fr/fr/tout-savoir-sur-la-tour-eiffel/la-tour-eiffel-en-chiffres.html, [consulté le 19 février 2013]

Boris Foucaud, Tour Eiffel : Je t’aime moi non plus, http://suite101.fr/article/tour-eiffel–je-taime-moi-non-plus-a26214#axzz2J7zStMuC, [consulté le 19 février 2013]

Henri Loyrette, ‘La Tour Eiffel’, Les lieux de mémoire : Tome III : Les France (Gallimard, 1992)

Miriam R. Levin, The Eiffel Tower Revisited, The French Review, Vol.62, N°6 (May, 1989)

Miriam R. Levin, When the Eiffel Tower was new (University of Massachusetts Press, 1989)

Pierre Nora, Les lieux de mémoire : Tome I : La République (Gallimard, 1984)

Roland Barthes, La Tour Eiffel, Œuvres complètes II : livres, textes, entretiens 1962-1967 (Seuil, 1989)

Vanessa Schwartz, The Eiffel Tower, http://journals.cambridge.org/fulltext_content/supplementary/Urban_Icons/atlas/content/eiffel_tower.htm, [consulté le 19 février 2013]

William Thompson, The Symbol of Paris: Writing the Eiffel Tower, The French Review, Vol.73, N°6 (May, 2000)