Nombreuses sont les idées reçues qu’on peut avoir sur le métier de la traduction. Qu’elles soient vraies ou fausses, une chose est admise : la traduction n’est pas faite pour tous. Là, on a affaire à un métier réservé à des personnes non seulement douées pour les langues : c’est avant tout des gens qui comprennent les langues en profondeur et qui en ont fait leur objet d’études. Ce n’est pas de gens qui ont seulement accepté de bonne grâce ce don pour les langues, mais qui y ont mis du sien pour que ce don leur rapporte des bénéfices d’une plus grande valeur que le “capital de départ” – en le questionnant, en l’étudiant.

C’est la raison pour laquelle les ONG telles que l’ONU sont inlassablement à la recherche des interprètes de conférence, l’un de rares métiers dont la demande dépasse largement l’offre. Et pour cause, car si ce métier exige des capacités cérébrales bien particulières, c’est aussi parce que le travail de traducteur/interprète peut être indispensable dans la formation historique et géopolitique de notre société. Les procès de Nuremberg (1945-1949) sont un exemple du rôle charnière que joue l’interprétariat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’était aussi la premiere fois dans l’histoire où l’interprétation consecutive ne faisait plus l’affaire, et que, dans l’intérêt d’en finir avec les procès le plus rapidement possible, les besoins du moment faisaient qu’il fallait passer à l’interprétation simultanée. Certains diront même que la mise au point de l’interprétation simultanée aurait permis aux Américains de gagner du temps en leur faveur et de s’en prendre à une nouvelle cible : les Soviétiques.

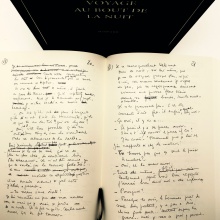

Toujours est-il que l’interprétariat n’est qu’une facette parmi tant d’autres du domaine de la traduction. Si l’interprétation se fait sur le moment et exige qu’on réagisse rapidement, la traduction littéraire nous permet souvent de contempler le choix de mots, quitte à ne jamais trouver le mot juste. Il se dit que la vocation de l’écrivain ne consiste pas à écrire, mais à regarder par la fenêtre. Le lecteur attentif verrait où je veux en venir…S’il appartient à l’écrivain de regarder par la fenêtre, la prérogative du traducteur serait de restituer cette fenêtre, et ce sur quoi elle donne, c’est-à-dire la vision et le style de l’auteur.

Proust disait :

Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun de nous met son sens ou du moins son image, qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu’on fait sont beaux.”

Les beaux livres sont beaux non par vertu de la maîtrise exceptionnelle de la langue, le français en l’occurence, dont l’auteur fait preuve. Écrire pour ainsi dire dans une seule langue, c’est se borner à une seule vision. Les beaux livres sont beaux parce qu’ils ne se referment jamais. Bien au contraire, ils sont ouverts sur le monde et sur tant de possibilités de lecture, d’interprétation, et de traduction.

En plus de cette question de traduire la vision de l’auteur, la traduction du style est un élément tout aussi important. D’après Julia Kristeva, “le style est certes une vision, mais qui modifie la langue ridée et ses plis originaires, pour en faire une construction surprenante, méconnaissable, qui gêne pour commencer les habitudes du clan.” Ce qu’implique Kristeva, c’est que les “beaux livres” sont novateurs parce qu’ils mobilisent la langue d’une société. Ils réinventent la langue d’origine pour en faire une langue étrangère, nouvelle, inconnue.

Le célèbre écrivain japonais Haruki Murakami a pris cet exercice au pied de la lettre. Dans la préface d’une nouvelle traduction de son livre Hear The Wind Sing (“Entendre le vent chanter”), Murakami nous confie qu’il s’est forgé son propre style en traduisant son oeuvre du japonais (langue d’origine) vers l’anglais, pour ensuite la retraduire une nouvelle fois vers le japonais. Murakami dit qu’il maîtrisait très peu l’anglais à cette époque. Le très peu de mots qu’il devait faire avec le forçait à ne retenir que l’essentiel. Le résultat est une oeuvre dont le style est unique en son genre : simple et épuré.

La traduction serait donc non seulement une manière de comprendre un mot, une phrase, ou bien un livre dans une autre langue que la langue d’origine ; et le travail de traducteur n’est assurément pas aussi anodin qu’on peut laisser entendre. Bien entendu, la traduction nous permet de se faire comprendre dans une société mondialisée, de favoriser et de diversifier l’échange et le dialogue entre gouvernements et institutions. Mais plus que tout, la traduction permet de réinventer la langue. C’est bien la raison pour laquelle la littérature de nos jours est en changement permanent.

— C.S.